| La

saga des Lifting Bodies |

|||

| IX.

Le M2-F2 et le Northrop HL-10 |

|||

| Création/Mise à jour : 20/08/2003 | |||

|

|

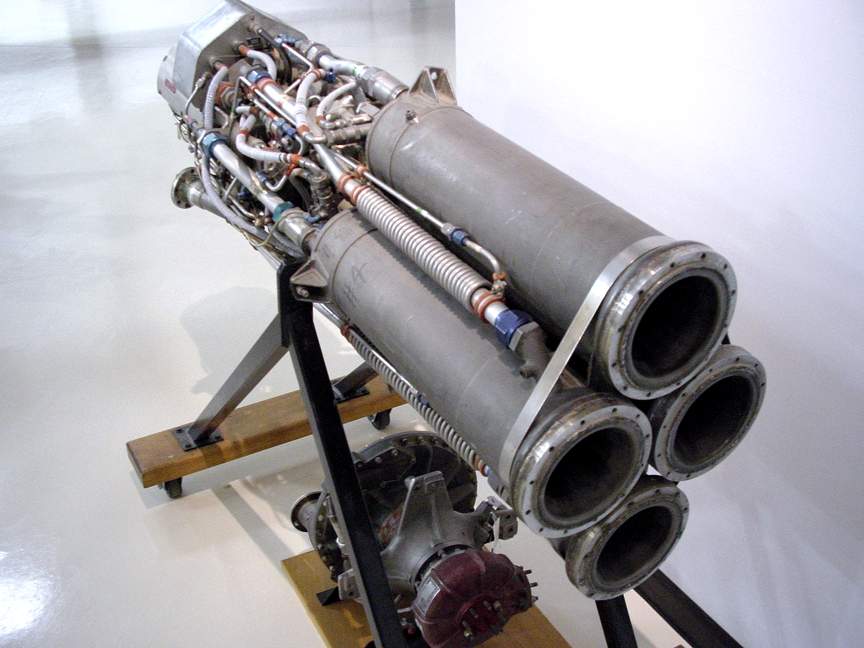

De nouvelles briques : Le M2F1 placé d’office à la retraite, une nouvelle brique volante s’impose. Au lieu du contreplaqué, on passe cette fois au métal. Et on songe sérieusement à débuter beaucoup plus haut le largage : le X-15 largué d’un B-52, qui à l’époque bat record sur record, fait des émules. Fini, le bois et remisée au garage, la vaillante Pontiac et les chansons de surfers qui vont avec. Et tant qu’à faire, autant munir l’engin d’un véritable moteur, à la place de la mini-fusée qui équipait le modèle précédent. Oui, mais où le trouver, ce moteur ? On n’en fait déjà plus, des avions-fusées, c’était bon dans les années cinquante, ça, mon bon monsieur ! Justement, ça tombe bien : les musées sont faits pour entreposer les vieux machins, non ? Or les X-1 (A et B) et le X-2 de Yeager avait démontré que le moteur-fusée performant existait : Le XLR-11, qui servira même au X-15 en attente du moteur XLR-99, pour atteindre Mach 3.23 le 10 septembre 1960… avec deux exemplaires à bord. |

|

|

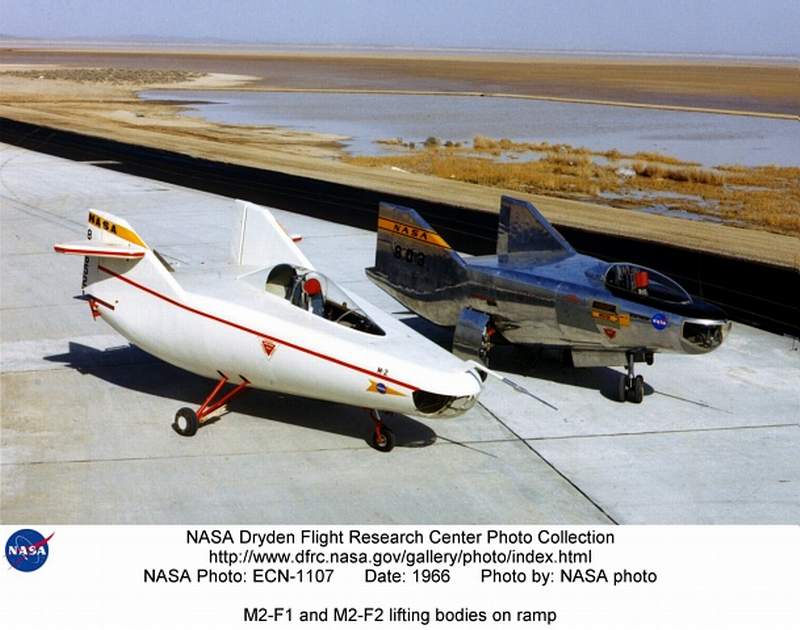

Or ces moteurs, une fois utilisés, ont été remis à différents musées de l’aviation. En bon état de marche : c’est tout ce qui intéresse nos trois ingénieurs… qui n’hésiteront pas une seconde à les faire sortir de leur lieu d’exposition, les remettre à neuf et les employer sur 4 modèles de fers à repasser. Cette fois en signant, les papiers ! Avouez que là ces jeunes passionnés ont fait fort : aller chiner dans les musées pour faire un engin révolutionnaire, c’est un comble, non ? Le nouvel engin définitif fera 2,5 tonnes, développera 2 tonnes de poussée grâce aux 4 tuyères du LR-11 et à celles également empruntées au LLRV (Lunar Landing Research Vehicle) et sera largué à 45 000 pieds. Une ère nouvelle commence : celle des fers à repasser… en aluminium ! Un problème surgit alors : les « oreilles d’éléphants » du M2F1 (ces élevons) qu’il faut impérativement supprimer si on ne veut pas les voir brûler dans l’atmosphère par frottement. Les « oreilles » sont donc radicalement coupées. Et pas une, mais deux machines apparaissent alors ; le M2F2 et le HL-10, car une firme extérieure vient d’entrer dans la danse. Le concept commence à séduire les avionneurs décidés à obtenir une part de gâteau de la construction de la prochaine navette. Des millions de dollars vont encore tomber de l’escarcelle gouvernementale. Ce dernier engin est une grande nouveauté « artistique » : il ressemble cette fois à un poisson volant cyclopéen, et non plus à un fer à repasser ! |

|

|

Northop ajoute sa brique personnelle à l’édifice : Les plans d’un véhicule semblable en ont été présenté dès 1958 à la NACA Conference on High-Speed Aerodynamics, de la base de Langley par l’ingénieur John Becker. Le projet a mis 5 ans à évoluer, pour devenir ce poisson volant à l’allure très cambrée et à l’œil vitreux, pardon à l’avant complètement vitré, comme l’avant du M2F1, vision claire à l’atterrissage oblige. Il est un peu le contraire des précédents : son « fond » est plat, et son « dos » arrondi, et si son fuselage présente une courbure très prononcée, qui n’est pas une lubie d’ingénieur : on envisage sérieusement de pouvoir le faire… amerrir, si le besoin devait s’en faire sentir. L’engin effectivement construit n’est que la maquette à l’échelle 1/2 du projet final, qui devrait emporter 8 à 10 personnes pour une dizaine de mètres de longueur, quoique des véhicules de plus de 30 mètres soient aussi envisagés (voir plus loin les projets HL20 et HL42, qui devait être réalisé avec les soviétiques). Les deux projets deviennent alors des plans officiels, et un appel d’offres à constructeur est émis. 26 firmes sont contactées. 5 répondent. |

|

|

Le 2 juin 1964, c’est Northrop qui est la première retenue. Elle vient de terminer le T-38, et n’a pas d’autre projet en cours. Ce n’est pas une remise en cause des techniques élaborées auparavant, puisque la firme puisera un bon nombre d’éléments de son lifting body dans ses propres stocks de pièces (« on the shelf », pris sur l’étagère). Le siège éjectable et la canopée du T-38, les roues arrières du F-5, le siège éjectable du F-106, et la roulette avant du T-39 serviront à construire deux prototypes pour un contrat de 1,2 millions de dollars chacun, en 19 mois de construction. Un tarif hors du commun, et des délais super courts, même à l’époque : les briques volantes demeurent des engins très abordables et ne nécessitant pas de prouesses techniques pour leur construction ! Pour tout dire, le président de Northrop, à l’époque, Richard Horner, est également membre associé de la NASA depuis alors 4 ans. Ceci explique cela. L’appareil, qui est destiné à effectuer de « l’Horizontal Landing » (atterrissage horizontal par opposition à l'atterrissage verticale sous parachute) et dont la superbe ligne est la dixième épure dessinée par les ingénieurs de Northrop s’intitulera donc tout bonnement le HL-10, Il a fière allure. Beaucoup trouvent que c’est le plus élégant de tous. A défaut d’être le meilleur de tous ! |

| Sources : Auteur de ce dossier : Didier Vasselle |

La saga des Lifting Bodies |