| La

saga des Lifting Bodies |

|||

| VII.

Une couveuse à génies |

|||

| Création/Mise à jour : 20/08/2003 | |||

|

|

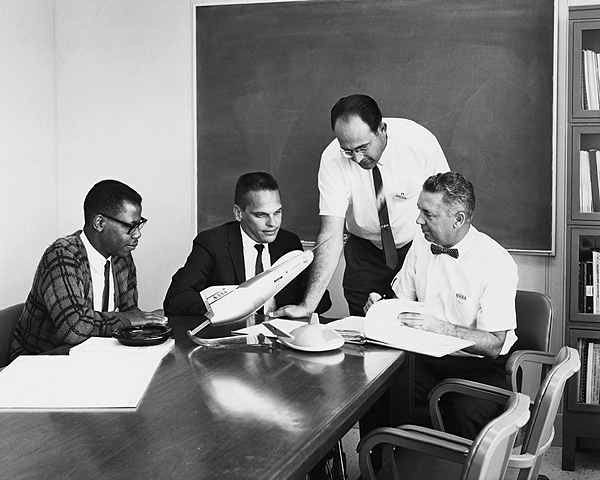

L’équipe constituée et littéralement couvée par Bikle, à qui le projet devra beaucoup, embarque aussi des petits génies : Kjen Illif, 21 ans seulement, un hyperdoué au faciès aquilin et surprenant d’extraterrestre. En deux coups de formules mathématiques, il déclare que le bidule décollera à 85 miles, pas moins. Les faits démontreront qu’à un demi kilomètre/heure près, il avait vu juste. Il travaille d’arrache-pied à la réalisation du simulateur de vol… en contreplaqué, lui aussi, muni d’un écran emprunté à un téléviseur commercial, désossé. Le hic, en effet, c’est la faculté inhérente de la bête à effectuer des tonneaux, un problème génétique semble-t-il (il suffit de regarder sa forme)… très difficiles à contrôler, on s’en apercevra à plusieurs reprises. Pour compléter l’engin, on « emprunte » 3 roues de Cessna 150 dans les stocks, que l’on fixe à un assemblage tubulaire où l’on installe… un siège rudimentaire (non éjectable). |

|

|

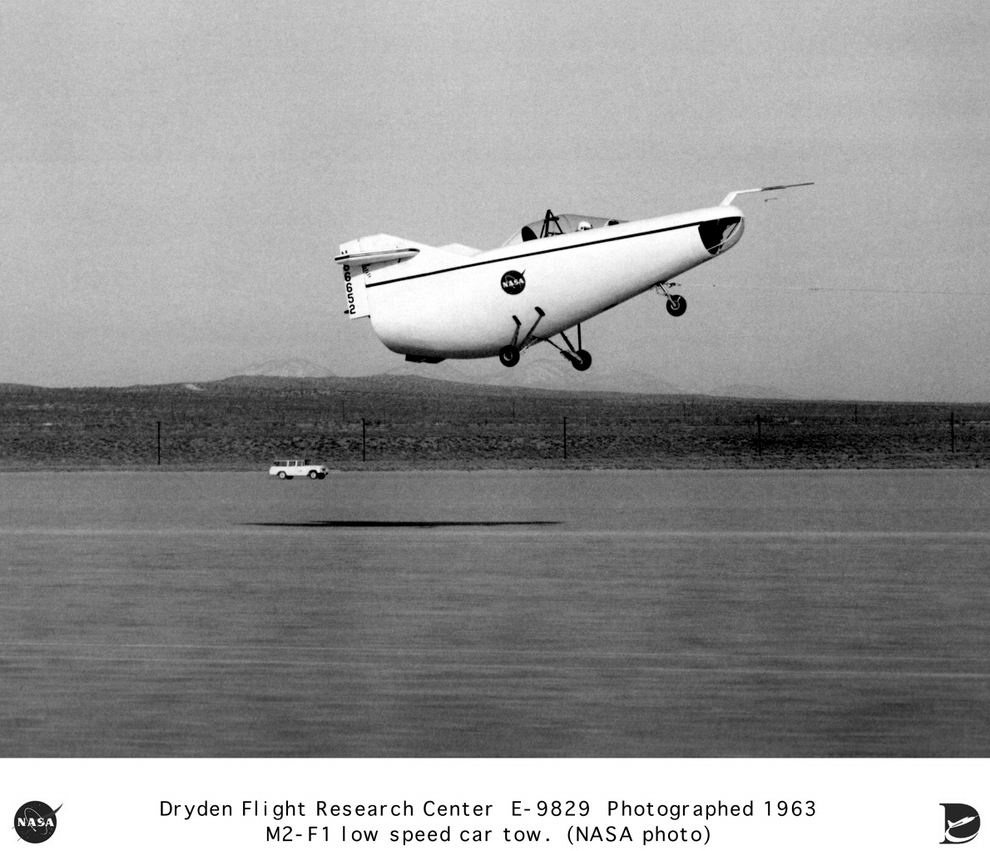

Les rappels d’amortisseurs hydrauliques empruntés à des voitures sont de simples sandows ! Les rares spectateurs présents verront pendant plusieurs semaines les essais au sol d’une sorte d’insecte à trois roues tiré à 140 à l’heure par une voiture de sport en plein désert, faire des cabrioles au bout de sa corde de 100 m. L’engin n’a même pas encore de « fuselage » ! Ce projet est décidément complètement fou ! Pire encore : lors des premières tentatives de roulage remorqué, (avec sa coque extérieure, rassurez-vous !) l’engin est atteint de soubresauts incontrôlables. Pour trouver la solution, on décide peindre sur les gouvernes des traits… qui permettront aux caméras 16 mm de filmer leur débattement, et surtout de les mesurer. Un compensateur de mouvement est alors introduit dans la chaîne reliant le manche aux gouvernes. Les pilotes qui aiment « sentir » le manche apprécient peu, mais c’est le seul moyen de dompter la bête. |

|

|

Premiers sauts de puce de l’enclume Le 1er mars 1963, l’engin décolle, enfin accroché à sa corde, reliée à la Pontiac qui met toute la gomme sur son V8 de 6 375 cm3, développant la bagatelle de 303 chevaux. Pour communiquer, pas de radio, mais de simples walkie-talkies, ou parfois même des feuilles de carton rapidement écrites à la main ! On se croirait chez Tex Avery, avec ses enclumes qui volent et ses énormes pancartes surgies des smokings ! L’engin effectue 48 « sorties », interrompues par les tests en tunnel aérodynamique. Lors d’un de ces essais, Milt Thompson suggère aux techniciens, affolés, de monter dans le M2F1, accroché à une corde comme lors des essais derrière la Pontiac. Un technicien, écroulé de rire, lui suggère alors de s’imaginer collé au fond du tunnel, la corde rompue, à 10 cm des pales du générateur de flux, un véritable hachoir à viande géant, … Milt restera quand même 8 heures au total dans le tunnel, en haut d’un mât, perché dans… sa maudite baignoire ! On est alors en août, il est temps de passer au remorquage par avion… et au largage de la bête. |

|

|

Un pantin désarticulé : Il faut installer au préalable un siège éjectable. Or à l’époque, les sièges éjectables zéro-zéro n’existent tout simplement pas. Une firme spécialisée, Weber, modifie alors un siège de Cessna T-37 (employé au VietNam sous le nom de Dragonfly) en y ajoutant une cartouche de fusée supplémentaire. Les tests sont l’objet de fous-rires (jaunes) : devant le chef-pilote Milt Thompson, un mannequin censé le représenter est promptement expédié à 100 m d’altitude... Le parachute ajouté par Weber à son siège (pour le récupérer intact, il n’existe qu’un seul exemplaire du modèle) ne s’ouvre pas, le mannequin bat des bras durant toute la trajectoire, imitant le vol d’un oiseau, et s’écrase aux pieds des spectateurs, dont la plupart sont hilares. Sauf Milt, qui a du mal à entrouvrir les lèvres : il doit prendre la place du mannequin dans quelques semaines seulement ! En prime, à l’impact, le parachute du mannequin écrabouillé jaillit, ce qui tord de rire une seconde fois l’assistance ! Le siège est finalement installé : 120 kg de plus sur la balance. C’est très lourd, pour un planeur, mais la sécurité chère au directeur du site, qui ne transige pas là-dessus, est à ce prix. Brikle adore ses poulains, et il ne veut en perdre aucun. |

| Sources : Auteur de ce dossier : Didier Vasselle |

La saga des Lifting Bodies |