| La

saga des statoréacteurs |

|||

| VII.

La longue marche vers un avion opérationnel |

|||

| Translate : |

Création/Mise à jour : 22/08/2004 | ||

|

|

Pour René Leduc, il était également évident que les 010 équipés du seul statoréacteur et assujetti à l’emploi d’un avion porteur ne pouvait donner un appareil opérationnel réaliste. Il était donc clair qu’il fallait adopter la formule du turbo-statoréacteur. Pour défricher le sujet, un troisième exemplaire du 010 fut construit avec deux réacteurs supplémentaires Turboméca Marboré I montés sur les saumons d’aile. La formule, beaucoup moins sophistiqué que celle du R-130 ou du XF-103, permettait néanmoins de tester le combiné turbo-stato. Les autres modifications étaient l’installation d’un train escamotable hydraulique et d’une dérive agrandie. A cause de la puissance très faible des Marboré I (250 kg de poussée), l’appareil devait toujours décoller à partir d’un avion porteur bien qu’un système de décollage sur chariot fut envisagé au début. Ce système, utilisant une voie ferrée et des boosters à poudre, était désigné SE-1910 et devait servir initialement à l’engin SE-1600. Les Marboré I servaient donc, en fait, de moteurs d’appoint pour faciliter les manœuvres à l’atterrissage et l’appareil n’était toujours pas autonome.

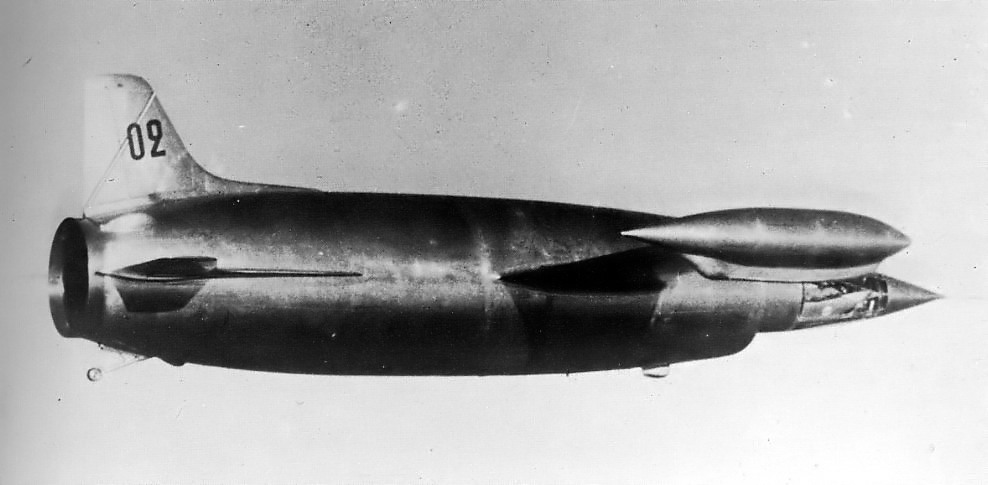

(Photo extraite d'un film 9,5 mm de Jean Boisbeau, origine site Aérostorie) Le nouvel avion fut désigné Leduc 016 puis Leduc 010 n°03 après le démontage des turboréacteurs. L’appareil vola pour la première fois le 8 février 1951 en mode planeur, le 2 mai 1951 en mode propulsé et réalisa 83 vols d’essais. Malheureusement, la mise au point de ce 016 fut très délicate tout comme le pilotage : le pilote devait gérer le fonctionnement de quatre moteurs (1 statoréacteur, 2 turboréacteurs et la turbine auxiliaire). Le 016 céda rapidement la place, en 1954, aux Leduc 021. |

|

(Ci-dessus : photo M. Dufay) |

En effet, après les essais des appareils expérimentaux 010 et 016, le gouvernement français demanda à Leduc de développer un appareil d’interception à statoréacteur opérationnel. L’avion demandé était toujours subsonique mais avec une formidable vitesse ascensionnelle de 275 m/s au niveau du sol. La première proposition de Leduc était le 020, une machine de 4,5 tonnes armée de deux canons de 20 mm et de roquettes air-air. Comme le 016, le 020 avait deux petits réacteurs d’appoint et décollait à partir d’un chariot-fusée sur voie ferrée. Le gouvernement commanda la construction d’un prototype qui fut rapidement annulé quand les spécifications évoluèrent. En décembre 1951, Leduc reçut une commande pour un appareil modifié appelé 021 rapidement suivis de la commande d’un deuxième appareil. Le Leduc 021 différait largement des 010 avec une aile plus mince (8% d’épaisseur relative) mais toujours droite. Elle était aussi construite avec deux longerons qui formaient un réservoir structural. Le fuselage était plus gros que celui du 010 et atteignait un diamètre de 2,3 mètres au niveau du statoréacteur. L’empennage était classique et semblable à celui du 010.

La cabine de pilotage comprenait un grand cône de plexiglas qui offrait une vision intégrale au pilote et une allure futuriste à l’appareil. Cette pièce en plexiglas coulissait entièrement vers l’avant pour permettre au pilote de s’installer dans le cockpit. Contrairement au 010, cette cabine était pressurisée mais conservait le système de largage pour la sécurité du pilote. La cabine était toujours suivie par un compartiment pour les équipements comme la turbine d’entraînement (une Turboméca Artouste I de 275 chevaux) de la pompe à carburant. |

|

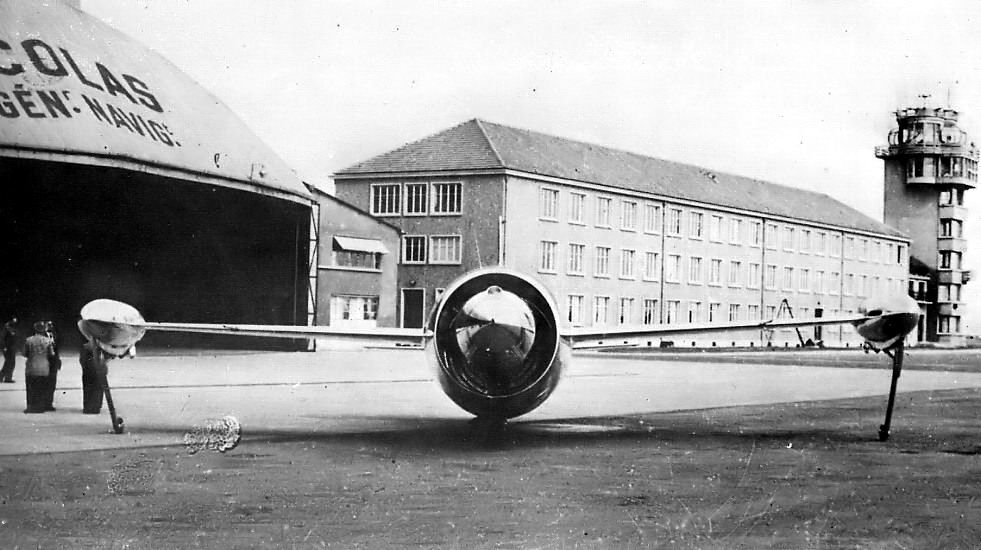

(Photo ci-dessus : Collection Aline Leduc) |

Le statoréacteur était une version améliorée de celui du 016 avec 6 viroles au lieu de 5 et il avait un diamètre de 1450 mm en sortie. Comme le 016, le 021 devait avoir des réacteurs d’appoint sur les saumons d’ailes mais ceux-ci ne furent jamais montés et remplacés par des fuseaux contenant les balancines d’atterrissage. Le 021 était donc toujours un appareil expérimental incapable de décoller sans l’aide d’un avion porteur. Le train d’atterrissage différait totalement de celui du 010 puisqu’il était monotrace avec deux trains principaux en tandem portant chacun une roue et se relevant respectivement vers l’avant et l’arrière. Les balancines d’aile se relevaient vers l’arrière dans les nacelles de saumons d’ailes. Les deux prototypes commencèrent leur programme d’essais en vol en 1953 pour le premier et en 1954 pour le second. Ils atteignirent des vitesses de l’ordre de Mach 0,9 et leur vitesse ascensionnelle fut légèrement inférieure à ce qui était attendu. De toute façon, le 021 n’était pas l’appareil opérationnel désiré et les militaires attendaient avec impatience son successeur, l’extraordinaire intercepteur 022.

|

La saga des statoréacteurs |