| La

saga des statoréacteurs |

|||

| XI.

Origine des missiles de croisière à statoréacteur |

|||

| Translate : |

Création/Mise à jour : 22/08/2004 | ||

|

|

L’idée du missile stratégique ailé remonte aux travaux du savant allemand Eugène Sanger qui avait étudié pendant la seconde guerre mondiale le fameux bombardier antipodal Silverbird de 100 tonnes propulsé par un moteur-fusée à oxygène liquide et kérosène de 100 tonnes de poussée. Les Soviétiques reprirent à leur compte les travaux de Sanger et, de 1947 à 1950, le mathématicien et théoricien de l’astronautique Soviétique Mstislav Keldysh étudia un avion-fusée d’une portée de 12000 km. C’était un engin de 28 mètres de long et 15 mètres d’envergure qui pesait 100 tonnes. Il devait être propulsé par un moteur-fusée à oxygène liquide-kérosène de 120 tonnes de poussée et par deux énormes statoréacteurs placés en bout d’ailes qui devaient lui permettre de voler à Mach 5. Comme le Silverbird, l’engin devait être lancé sur une rampe avec un chariot équipé de six moteurs-fusées de 100 tonnes de poussée. Parallèlement, des études approfondies furent menées au TsIAM pour mettre au point un statoréacteur ainsi que des moyens d’essais comme des souffleries supersoniques. Divers éléments furent construits et testés et la première fusée expérimentale à statoréacteur fut testée avec succès en 1949. Keldysh proposa ensuite, en 1951, un projet d’avion à statoréacteur moins ambitieux mais capable d’emporter une bombe A de 3 tonnes sur les Etats-Unis. Il devait, lui aussi, décoller sur une rampe à l’aide d’un moteur RD-100 de 25 t de poussée, puis voler à la vitesse de 3500 km/h à une altitude de 15 à 25 km. D’autres ingénieurs russes travaillaient sur des fusées à statoréacteur tel que Vichnevetsky qui mit au point la fusée R-200 propulsé par un statoréacteur de Bondariouk de 150 mm puis la fusée 025 également avec un statoréacteur de Bondariouk, le RD-025 de 250 mm de diamètre suivi en 1955 de la fusée 034 avec un RD-034 de 340 mm. De son coté, Korolev, le futur constructeur du premier ICBM du monde, travaillait aussi sur les missiles de croisière avec l’EKR équipé d’un statoréacteur RD-040 de Bondariouk. Le projet de Korolev consistait à installer un étage ailé équipé du statoréacteur sur un premier étage servant de booster. Parmi les autres missiles ailés Russes, qui peuvent être considérés comme des ancêtres des missiles de croisières, il y le Chtorm construit par l’OKB-293 de Bisnovat et dont un modèle réduit LM-15 vola à la fin des années quarante. Puis, en 1952, le Chtorm fut testé en vol à huit reprises propulsé par un statoréacteur Bondariouk RD-700 avant que le programme ne soit abandonné. |

|

|

Aux USA, les premiers travaux sur les missiles de croisière remonte à 1946 quand l'USAF lança le projet MX-770, un missile surface-surface d'une portée de 280 à 800 kilomètres. En avril 1947, l'USAAF abandonna le missile de 800 kilomètres de portée et exigea un missile de 1600 kilomètres de portée, d’une CEP de 450 mètres et capable d’emporter une charge nucléaire de 1360 kg. En mars 1948, le programme prévoyait un véhicule de recherche de 1600 kilomètres de portée, un véhicule d'essai de 4800 kilomètres de portée et un missile opérationnel de 8000 kilomètres de portée.

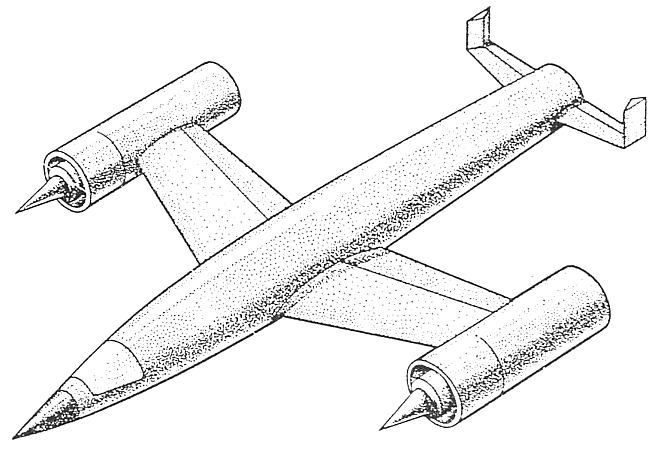

Le véhicule de 1600 km de portée avait été nommé entre-temps XSSM-A-2 par l'USAAF et North American proposa un missile consistant en un véhicule lancé verticalement avec un moteur-fusée à carburant liquide puis utilisant deux statoréacteurs en croisière. La cellule avait une configuration delta-canard avec deux dérives, dorsale et ventrale, portant les statoréacteurs.

Le moteur-fusée de lancement était installé à l’arrière du fuselage. L’engin devait être guidé vers sa cible avec le système inertiel XN-1. Cependant, en raison de l’accroissement de la portée du missile, il lui fut ajouté un senseur stellaire pour corriger la précession des gyroscopes sur de longue distance. Le nouveau système de navigation inertiel/stellaire fut baptisé XN-2. Pendant ce temps, Wright Aeronautical terminait la conception d’un statoréacteur approprié et un groupe de North American testait un moteur-fusée de 1400 kg de poussée destiné au booster de l’engin. North American construisit trois cellules de XSSM-A-2 à partir de juin 1949 mais le programme fut soudainement annulé en raison d’un nouveau changement de spécification sur la portée du missile. Ces travaux de North American conduisirent directement au Navaho (voir chapitre 13).

|

|

|

En France, le premier programme de missile de croisière était beaucoup moins ambitieux en terme de portée mais néanmoins très intéressant. Ce programme découlait à la fois des travaux de Sud-Est sur le SE-4200, qui venait d’être mis en service, et de la décision, en 1955, du gouvernement français de se doter de l’arme nucléaire. En février 1955, Sud-Est commença les études d’un nouvel engin capable de transporter la future bombe A française sous le nom de projet X-405. Pour transporter les 700 kg prévus pour la première Bombe A sur une distance de 100 km, les ingénieurs conçurent une version agrandie du SE-4200, le SE-4500. Après la présentation du SE-4500 aux Services Techniques Aéronautique (STAé) en octobre 1955, Sud-Est reçu une première commande de 30 engins dont 26 à utiliser pour la mise au point du système. Après une série d’essais en soufflerie sur des maquettes à échelle réduite, la construction du nouveau missile nucléaire français pouvait commencer d’autant plus que le programme SE-4500 bénéficiait d’un financement américain sous la forme d’un contrat MWDP (Mutual Weapons Development Program) en plus du budget alloué par le gouvernement français.

Le SE-4500 avait donc une forme aérodynamique identique à celle du SE-4200 mais était plus grand de 33% avec une longueur de 3,65 mètres et une envergure de 3,90 mètres et était deux fois et demi plus lourd avec une masse au décollage de 1410 kg (1897 kg avec les boosters) au lieu de 590 kg pour le SE-4200. Le fuselage aussi avait la même conception que le SE-4200, à savoir une structure annulaire de 860 mm de diamètre au maximum divisée en quatre sections. La première section accueillait un réservoir de kérosène de 150 litres. La section centrale avait des cadres en magnésium et recevait l’équipement de guidage du missile. Elle recevait également des attaches de voilure et supportait la charge ventrale qui devait être constituée d’une bombe nucléaire à fission. La troisième section était également un réservoir annulaire de carburant de 185 litres tandis que la dernière section recevait la chambre de combustion du statoréacteur.

La voilure, construite en partie en bois pour les véhicules d’essais, avait une flèche de 45° et un dièdre de 2°. Chaque aile avait un élevon de 0,24 m2, dont l’inclinaison pouvait varier entre +15° et –15°, et deux petites dérives triangulaires sur les saumons d’aile qui servaient pour le contrôle directionnel de l’engin. Le SE-4500 devait décoller du sol à l’aide de deux boosters à poudre STRIM puis SEPR 684. Le premier type de booster utilisé au début des essais était constitué de deux boosters indépendants fournissant 6,7 tonnes de poussé chacun pendant 4 secondes. Les boosters SEPR 684 reprenaient la même ingénieuse conception en « H » que ceux du SE-4200 puisque les deux boosters possédait un collecteur de gaz commun avec la tuyère associée. Avec 235 kg de plastolite, les boosters fournissaient une poussée de 11,4 tonnes pendant 4,2 secondes. Ces boosters étaient d’ailleurs récupérés avec deux parachutes. Le statoréacteur du SE-4500 devait propulser l’engin à une vitesse de Mach 0,86 sur 100 km. La chambre de combustion était constituée d’un ensemble complexe d’injecteurs en acier inoxydable. Ces injecteurs, entourés d’une sorte de cloche accroche flammes, étaient disposés en trois rangées de 1, 6 et 12 unités de façon à former un flux gazeux homogène. Plusieurs versions de ce système d’injection furent testés en vol pendant les essais du SE-4500.

Le SE-4500 devait être guidé vers sa cible par radar tandis que l’attitude du missile était assurée par un pilote automatique construit par la SFENA. Les essais en vol du SE-4500 commencèrent le 10 octobre 1956 à Hammaguir avec le tir du SE-4500 n°1, un échec en raison d’une défaillance du système de guidage. Le second tir fut également un échec pour des raisons similaires. En novembre 1956, une seconde campagne de tir débuta, toujours à Hammaguir. Un nouveau système d’injection était installé à partir du troisième SE-4500 qui se crasha au bout de 27 secondes de vol. Le quatrième exemplaire fut lancé le même jour mais réussi à parcourir une vingtaine de kilomètres.

En mars 1957, le SE-4500 n° 11 atteignait la portée requise mais au même moment le gouvernement décida de commander le bombardier supersonique Dassault Mirage IV comme vecteur nucléaire. Les essais en vols continuèrent pourtant jusqu’en 1958 avec la construction de 67 exemplaires dont 62 tirés à Hammaguir. Le SE-4500 fut ensuite abandonné en raison du choix du Mirage IV et de son rayon d’action très supérieur et aussi parce que la bombe A française était insuffisamment miniaturisée pour être emporter par le SE-4500. Du reste, la première bombe A n’explosa qu’en février 1960. Diverses versions, à charges conventionnelles et/ou à guidage inertiel furent proposée, mais sans succès, par Sud-Est.

|

La saga des statoréacteurs |