|

|||

|

VII. L'entrainement

des pilotes

|

|||

| Translate : |

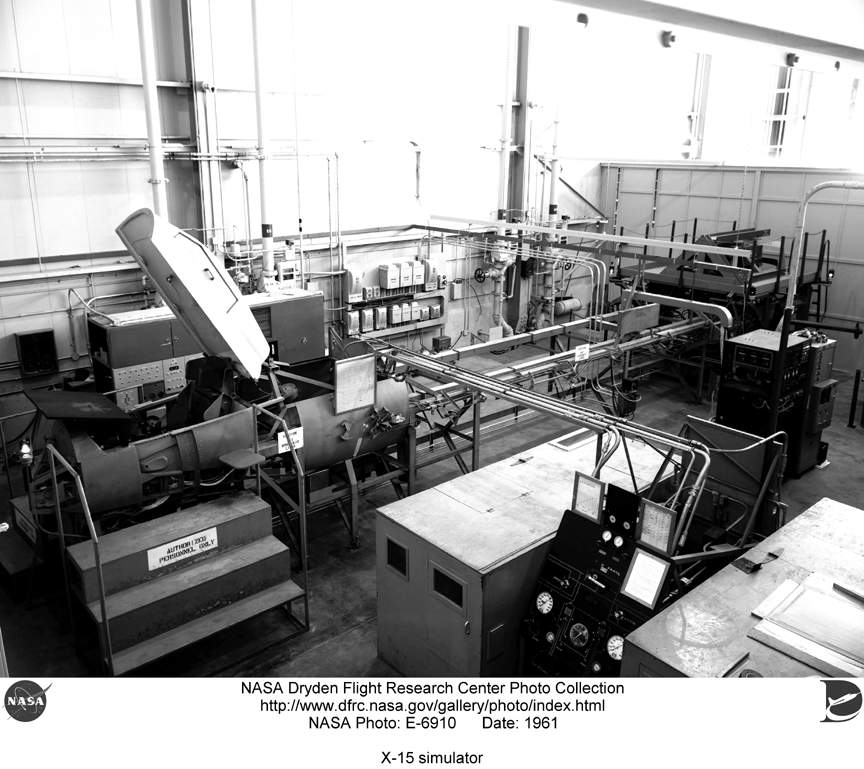

7-1 Le simulateur | ||

|

|

Le projet était fondé sur l'idée qu'un avion expérimental piloté était supérieur à un véhicule automatique. En supposant que l'homme pût supporter, sans altération de ses capacités, les contraintes associées à l'avion expérimental (fortes accélérations et apesanteur notamment), il était évident que de toutes façons, le pilotage du X-15 demanderait une préparation et un entraînement sans précédent. Le premier instrument de cette préparation, était un simulateur de vol à six degrés de liberté, couplé à une batterie d'ordinateurs analogiques. Au départ, la programmation des ordinateurs était établie à partir de calculs théoriques et les résultats des essais en soufflerie. Elle devait gagner en précision et en crédibilité au fur et à mesure des vols et la prise en compta de données réelles. North American décida de construire ce simulateur en 1956. A l'origine, il devait simplement servir d'une part à l'apprentissage du pilotage dans les phases du vol les plus critiques, c'est à dira les sorties et rentrée dans l'atmosphère et la stabilisation à haute altitude, et d'autre part à la mise au point de la planche de bord. Mais ce simulateur offrait un énorme intérêt pour la phase opérationnelle du projet. Il joua un rôle considérable dans le déroulement de l'expérience. Chaque vol représentant une étape qu'il fallait franchir avant de tenter la suivante afin de progresser avec prudence et par paliers vers le but poursuivi, les résultats de chaque mission étaient intégrés régulièrement dans le calculateur du simulateur. C'est aussi avec le simulateur que furent déterminées les distances de plané, en cas de panne de moteur, grâce auxquelles il fut facile de sélectionner, le long du "High Range", les sites qui selon le type de mission (recherche de vitesse ou d'altitude), serviraient de terrains de secours. |

|

|

L'entraînement au simulateur était d'autant plus nécessaire par ailleurs que le pilotage du X-15 était d'une précision diabolique, notamment pendant la phase propulsée qui conditionnait le reste du vol. Ainsi, une erreur de deux secondes sur le temps de fonctionnement du moteur, ou une erreur de 2 degrés sur l'angle de montée, se traduirait aussitôt, pour un vol d'altitude, par une différence d'environ 4000 m au final ! Pour les vois de vitesse, à altitude moyenne, la même finesse de pilotage était requise et déterminait, outre le respect de la performance désirée... l'intégrité du véhicule ! Les équipages sélectionnés par l'Air Force, le NACA et la Navy pour le projet avaient tous le sang froid, l'expérience et le talent nécessaires au pilotage très pointu du X-15. Fin 1955, A Scott Crossfield, "Monsieur Mach 2", avait quitté le NACA pour devenir le pilote-ingénieur du X-15 chez North American. Par ailleurs, dès 1956, l'USAF avait fait connaître que le capitaine Iven C. Kincheloe recordman du monde d'altitude sur le Bell l X-2 serait son chef-pilote pour le X-15 alors en gestation. A la même époque, le NACA nomma Joseph A.Walker, brillant vétéran des avions de recherche depuis le X-l, chef pilote pour le projet. Un an plus tard, Kincheloe et Walker se virent adjoindre chacun deux autres pilotes d'essais, les Cne Robert M. White et Robert A. Rushworth pour l'USAF, John B. Mc Kay et Neil A. Armstrong pour le NACA. Enfin, le 25 août 1958, l'US Navy désigna le Lt-Commander Forrest S. Petersen pour la représenter dans ce groupe de pilotes. Un mois, auparavant, malheureusement, Kincheloe s'était tué en F-104 Starfighter et Robert M. White le remplaça. Très tôt dans le projet X-15, les problèmes posés par la rentrée atmosphérique du véhicule préoccupèrent non seulement les ingénieurs mais encore les médecins. Trois questions primordiales étaient posées : Le pilote serait-il capable de supporter sans dommage les fortes accélérations et les vibrations rencontrées pendant cette partie du vol ? L'équipage serait-il en mesure de lire et d'interpréter correctement les instruments de bord, en dépit des contraintes physiologiques ? Le pilote pourrait-il, à tout moment de la rentrée, maîtriser ses mouvements et contrôler son véhicule ? |

|

|

Pour obtenir des réponses on élabora une méthode de simulation originale pour l'époque, qui faisait appel à la centrifugeuse du Naval Air Development Conter, à Johnsville Pennsylvanie. Cette centrifugeuse à trois degrés de liberté était constituée d'un bras de 15 m de long au bout duquel était suspendue une gondole suffisamment vaste pour accueillir une réplique exacte du cockpit du X-15. Dans les simulations conduites jusqu'alors, le passager de la centrifugeuse restait passif. L'originalité de la simulation mise au point pour le X-15 consistait cette fois à vérifier et mesurer les actions du pilote du futur X-15 dans une maquette de son cockpit, selon les accélérations. Entre mars 1957 et juillet 1958, les différents pilotes du X-15 effectuèrent un total de 433 simulations en centrifugeuse des rentrées atmosphériques normales ou en configuration dégradée (avec panne du système d'augmentation de stabilité sur un ou plusieurs axes, par exemple). Cette campagne permit d'affirmer qu'un pilote expérimenté était parfaitement capable d'assurer la rentrée atmosphérique d'un avion spatial à l'issue d'une excursion à très haute altitude. Quand on demandait à Harrison A. Storms ce qui, d'après lui, avait un taux de descente supérieur à celui du X-15, on obtenait cette réponse laconique : "une pierre !" Avec une de finesse oscillant entre 3 et 4 en régime subsonique (contre 14 pour un avion classique comme le T-33), le X-15 terminait ses vols par une approche très rapide, sans moteur, vers le lac salé d'Edwards. La phase terminale de la mission nécessitait donc, elle aussi, un doigté et une précision que seul un entraînement intensif pouvait apporter.

|

|

VII. L'entrainement

des pilotes

|

||||